常日頃、キレッキレのナイフが欲しいと思ってる。

ところが、ある朝起きると、玄関先に

子供の頭ほどの石が「どでん」と置いてある。

ん?誰が置いた?なんとなーく家に運び入れて、台所の隅に置いてみる。

その日の午後、道を歩いていたら、なんと!!

空から錆びた菜切り包丁が降ってきた。怖っ。あっぶねー。

どちらも望んでないのに、同じ日に、我が家にやってきた石と包丁。

台所の片隅で、しばらく放っておく。

決まっていた予定がキャンセルになった雨の日。

ふと台所の片隅に刃こぼれしてる菜切り包丁をみつける。

暇だし、研いでみるか。

そんなときチャイムが鳴る。

隣の農家、「小松菜がたくさん取れ過ぎたの、ほらおすそ分け、おほほ」。

たったっ、食べきれない。

泥を洗って、葉っぱをざくざくと研いだばかりの包丁で切り、

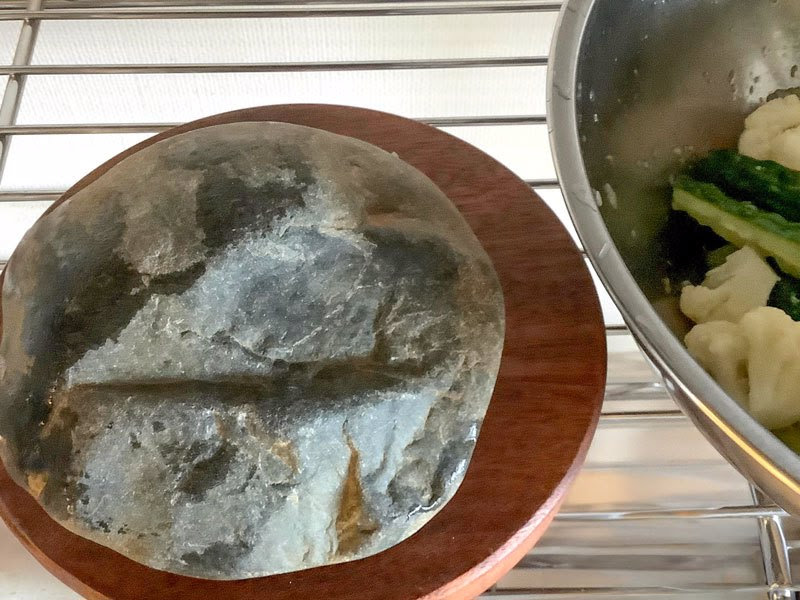

塩をまぶし、ホーローの容器に詰め蓋をし、上からどでんと石を置く。

漬物にしようと思ったのだ。

しばらくすると、じっとり緑の汁が出てくる。

調度いい塩梅になったら食卓に出そう。

いつしか刃こぼれしていたその菜切り包丁も、

研いでいくうちにその欠点も気にならなくなる。

あの子供の頭石も、我が家の漬物石として、

さも始めからいましたって顔して台所に座っている。

なんともまあ、不思議なできごとが起きる。

「足りてる」か「足りてない」かについて考えてみる。

たとえば、お金。

「足りてない」と思えば、ぜんぜん「足りてない」。

自分の才能、ちっとも「足りてない」。

スタッフの人手、絶望的に「足りてない」。

しかし。

キレッキレのナイフはいつまでも手に入らなくとも、

ボクには空から降ってきた菜切り包丁と子供の頭石がある。

どれも「足りてる」と思えば、それは十分すぎるほど「足りてる」のだ。

「足りてる」って思えば「足りてる」。

「足りてない」って思えば、「足りてない」。

すべては自分の気持の持ちようなんであって、

悩んでみたところでどうすることもできない。

茶道の本質は、不完全なものを尊いと思うこと、らしい。

「足りてない」と思わず、「足りてる」と思う。

ありのままを受け入れることに近い。

夏に冬を求めず、秋に春を求めない。

春が終われば夏が訪れ、夏が終われば秋が、秋が終われば冬が、そしてまた春に戻る。

その循環があるだけのことだ。

自然に身を任せていれば、心配しなくても適正に戻る。

都会でカフェをやってると、つい「足りてない」ところを探し、

それを「足りる」ようにしたくなってしまう。

満開の花が咲きほころぶ。

その切り取った写真の一枚が美しいのではなく、

蕾から花へ、やがて枯れ落ちる。その過程が美しい。

自然を信じることはとても難しい。

強い信仰心みたいなものがほしいとボクはいつも思う。